清明节的由来

清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交。

清明节兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题,这两大传统礼俗在中国自古传承,至今不辍。

扫墓,是指到墓地祭祀祖先表达祭祀者的孝道和对先人的思念之情,属于礼敬祖先、慎终追远的一种 文化传统 。 按照习俗,一般在上午出发扫墓,扫墓时,人们要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,修整坟墓、培添新土、清除杂草,将食物供祭在祖先墓前,再将纸钱焚化,然后叩头行礼祭拜。

通过扫墓祭祖,我们能够铭记家族的历史,传承家族的优秀传统,从而增强家族的凝聚力和向心力。 同时,扫墓祭祖也体现了中华民族尊老爱幼、重视家庭伦理的传统美德,让我们在缅怀先人的同时,更加珍视与家人的亲情与陪伴。

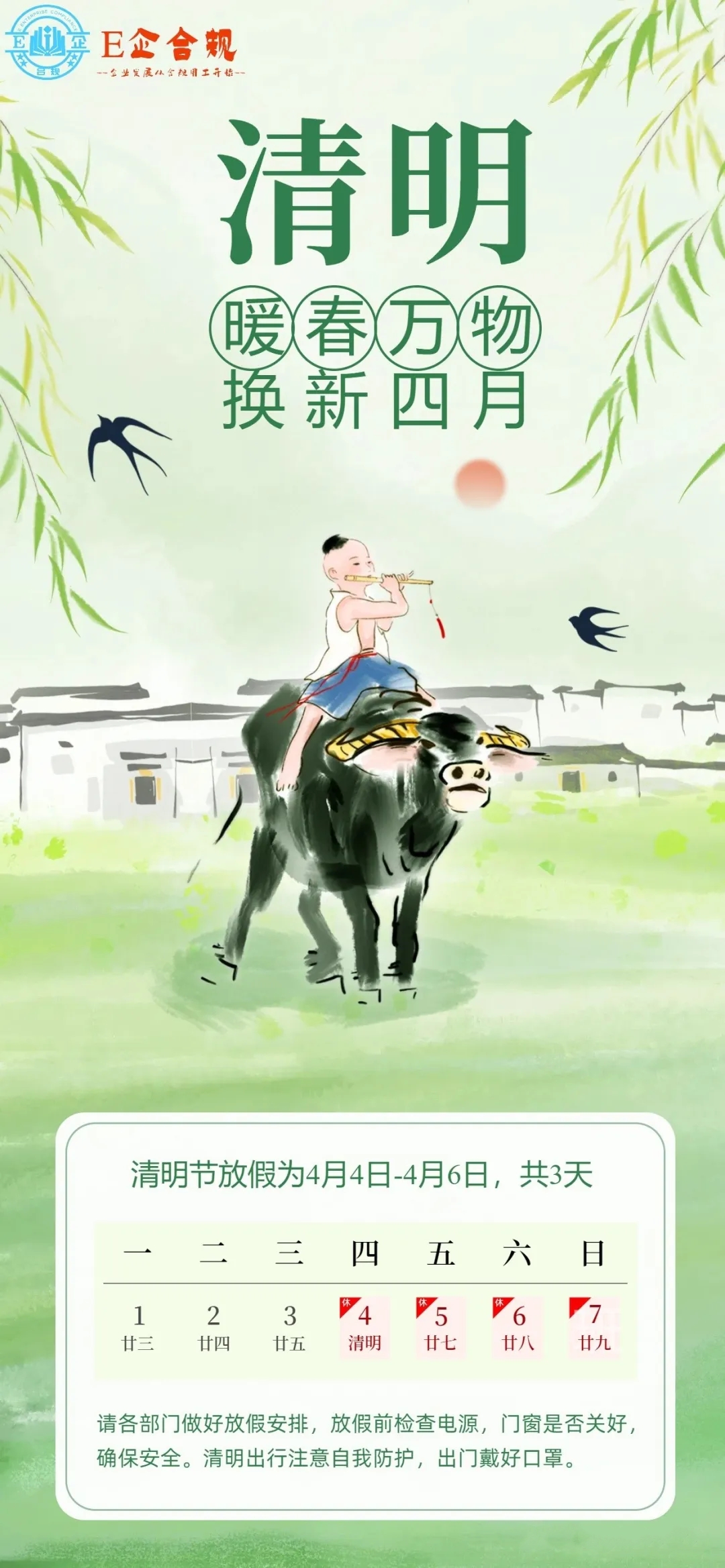

除了扫墓祭祖,踏青郊游也是清明节的重要活动。 在这个时节,大地回春,万物复苏,人们纷纷走出家门,走进大自然,感受春天的气息。 踏青郊游不仅能够让人们放松身心,享受春天的美好,还能够增强人们对自然的敬畏之心,促进人与自然的和谐共生。 在踏青郊游的过程中,我们可以欣赏到美丽的自然风光,体验到自然的神奇魅力,从而更加珍惜我们与大自然之间的和谐关系。

清明节是我国四大传统节日之一,历史悠久,影响广泛,早已成为维系和促进中华民族孝亲伦理的重要纽带,成为博大精深的中华文化的重要组成部分,也理所当然地成为我国重要的非物质文化遗产。深入了解清明节俗的历史传统,深刻阐发其当代价值,不仅是对这一重要非物质文化遗产的保护,更是对优秀历史文化传统的继承和弘扬。